Il Rinascimento

Santa Caterina dei Funari

Situata in una delle zone che furono il cuore della vita cittadina nel Medioevo, la chiesa rievoca nel nome i fabbricanti di funi che esercitavano il loro mestiere in questa parte della città, utilizzando gli ambienti interrati dei palazzi.

Specifiche | Rettoria-luogo sussidiario di culto della parrocchia di S. Maria in Portico in Campitelli |

Proprietà | Monastero delle Agostiniane in S. Caterina dei Funari |

Affidamento | Clero diocesano |

Accesso | LUN, GIO e VEN 7:45-13:45; MAR e MER 7:45-13:15 e 14:00-17:30 |

Bibliografia | M. Armellini-Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX-1891; C. Rendina - Le Chiese di Roma – Newton Compton -2004; Roma Sacra- Itinerario 14-Elio De Rosa editore–1998; irasp.it/patrimonio/chiesa-di-s-caterina-della-rosa: TurismoRoma.it |

Indirizzo | Via dei Funari – Rione Sant'Angelo |

Realizzazione | Chiesa originaria del XII secolo, ricostruita nel 1564 |

Stile architettonico | Manierista |

Architetto | Guidetto Guidetti (149x-1564) |

da non perdere | Dipinti della navata e delle cappelle |

Storia

Santa Caterina dei Funari è un rifacimento tardorinascimentale di una chiesa medioevale del IX secolo, Santa Maria Domine Rose, o Sancta Maria in castro aureo, perché si riteneva sorgesse sulle rovine del Circo Flaminio, detto appunto Castrum Aureum. All'inizio del XIII secolo, la chiesa di S. Maria Domine Rose subì un primo complessivo rifacimento che la trasformò in un ampio edificio a pianta basilicale a tre navate. Nel 1534 Paolo III concesse la struttura a S. Ignazio di Loyola che vi fondò il Conservatorio di Santa Caterina della Rosa, conosciuto anche come “Compagnia delle Vergini Miserabili Pericolanti”, con l’intento di dare rifugio alle figlie di donne di malcostume o in estrema povertà, esposte a ovvii pericoli, per facilitarne il matrimonio con uomini onesti o avviarle al convento. Nel 1560, quando la Compagnia assume forma stabile di Confraternita, S. Ignazio suggerì al cardinale Federico Cesi di ricostruire la chiesa e di dedicarla a S. Caterina d’Alessandria. I lavori furono condotti da Guidetto Guidetti, allievo di Michelangelo, che li portò a compimento nel 1564. Il termine “dei Funari” si riferisce agli artigiani che fabbricavano canapi e corde e che allo scopo utilizzavano gli ambienti seminterrati dei numerosi edifici antichi della zona, dove era possibile mantenere i cordami nella necessaria umidità per poterli poi lavorare.

Esterno

Ha una facciata in travertino arricchita da un grande festone di frutta; una piccola cupola ottagonale sormonta la cella campanaria del campanile, costruito su una preesistente torre medioevale.

Interno

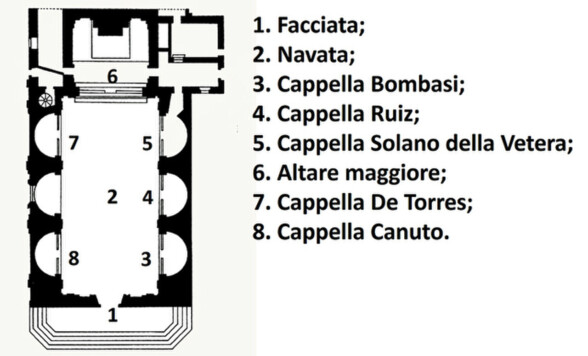

L'interno è ad una sola navata con tre cappelle su ogni lato, anche se quella centrale sulla sinistra è solo il vestibolo di un ingresso laterale, ed un presbiterio di forma rettangolare. La decorazione delle cappelle iniziò nel 1564 e continuò fino al 1614 patrocinata da cinque famiglie nobili, mentre il presbiterio fu commissionato dalla famiglia Cesi. Le balaustre davanti alle cappelle recano gli stemmi delle famiglie interessate.

La prima cappella a destra è dedicata a S. Margherita di Antiochia, ed era patrocinata dalla famiglia Bombasi: la pala d'altare che raffigura la santa è opera di Annibale Carracci (1600), ed è sicuramente l'opera d'arte più importante della chiesa.

La cappella successiva, commissionata dall’abate Filippo Ruiz, contiene una decorazione pittorica opera di Girolamo Muziano (1566-1568). La pala d'altare raffigura la deposizione di Cristo e i dipinti laterali mostrano la Guarigione del cieco e la Guarigione del servo del centurione, sormontati da figure di S. Giovanni Evangelista e S. Matteo. I dipinti sui pilastri sono invece di Federico Zuccari e raffigurano S. Marco, S. Luca, Ecce Homo e Cristo portacroce. Segue l’altare patrocinato dalla famiglia Solano Della Vetera, dedicato all'Assunzione della Madonna; la pala d'altare raffigura l’Assunzione della Vergine opera di Scipione Pulzone (1598).

Il presbiterio è strutturato come una cappella, posta sotto il patronato della famiglia Cesi; la pala d'altare raffigura l'Apoteosi di S. Caterina, dipinta da Giovanni Sorbi nel 1760. La lunetta sopra l'altare raffigura l’Assunzione di S. Caterina ed è opera di Alessandro d'Elia (1772), autore anche dei due dipinti su entrambi i lati dell'altare che raffigurano S. Agostino e S. Monica. I pannelli di putti sopra questi due dipinti laterali sono opera di Raffaellino Motta da Reggio (1575). Gli affreschi sulle pareti laterali sono opera di Federico Zuccari: quello di sinistra raffigura la disputa di S. Caterina con i filosofi di Alessandria; quello di destra mostra Il martirio di S. Caterina (1571-1573).

Passando al lato sinistro della navata si incontra la cappella funeraria della famiglia De Torres, dedicata a S. Giovanni Battista, raffigurato nella pala d’altare opera di Marcello Venusti, autore anche degli affreschi con la decollazione di S. Giovanni Battista e Il battesimo di Cristo (1573). Nella volta ci sono raffigurazioni della vita del Battista e profeti.

Dopo l’ingresso laterale si trova la cappella Canuto, dedicata all'Annunciazione alla Madonna. La pala d'altare è una copia di un'opera di Venusti, mentre sono opera di Girolamo Nanni (1610) i dipinti del catino e dell’archivolto con scene della vita della Vergine.

GALLERY